Миличевич

Предраг

Т О В А Р И Щ И М О И

Москва

«Молодая гвардия»

Предисловие доктора исторических

наук В.В.Зеленина

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

24 апреля 1929 года из загребской тюрьмы были выведены двое

заключенных, прикованных друг к другу наручниками. Под конвоем пары жандармов

их на поезде доставили в город Марибор, откуда пешком погнали в горы. После

ночевки на придорожном постоялом дворе конвоируемых повели по направлению к

югославо-австрийской границе. Когда до пограничной полосы оставалось около

«Никуда я не собираюсь бежать», — твердо ответил крепко

сколоченный мужчина с тяжелыми руками рабочего и со следами пыток на лице. И в

этот момент раздались выстрелы. Воровато оглядываясь по сторонам, палачи сняли

с убитых наручники и отправились восвояси. Так реакционный режим

военно-монархической диктатуры югославского короля Александра Карагеоргиевича

подло расправился с пламенным борцом за дело освобождения рабочего класса

Югославии, рабочим-металлистом, депутатом Конституционного собрания (

Темной ночью в конце июля того же года из Загреба выехали три полицейских автомобиля, битком набитые вооруженными жандармами, сыщиками, агентами тайной полиции. К четырем часам утра колонна прибыла в городок Самобор, где участники этой «экспедиции», стараясь не шуметь, заняли позиции в рощице и садах вокруг домишки, указанного полицейскими ищейками. Когда все было готово, голос одного из жандармов разорвал ночную тишину: «Сдавайтесь! Вы окружены!» В ответ из дома раздались револьверные выстрелы. Осаждающие открыли частый огонь и лишь после того, как стрельба из дома прекратилась, осторожно, с опаской вошли в помещение, где застали окровавленные трупы трех молодых людей. Это были секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи Югославии Янко Мишин и двое его товарищей...

17 августа 1929 года в белградской полицейской тюрьме после зверских пыток был убит член ЦК КО и секретарь ЦК СКМЮ Пая Марганович...

Этот скорбный список можно продолжать до бесконечности: только в 1928—1931 годах было убито или замучено в полицейских застенках без суда и следствия свыше ста югославских коммунистов и комсомольцев, а около тысячи их было брошено в каторжные тюрьмы на длительные сроки. 4 августа 1928 года был арестован секретарь союза рабочих-металлистов Загреба Иосип Боз. Суд приговорил его к пяти годам каторжных работ.

Полицейские шпики хватали всех, кто вел подозрительные с точки зрения властей разговоры, выискивали лиц, живших без прописки, отряды жандармов и полицейских стреляли по участникам митингов и демонстраций рабочих, подавляли крестьянские волнения, обрушивались на забастовщиков. Огонь открывался по любому поводу. Агент тайной полиции, узнав на улице человека, подозреваемого в принадлежности к компартии или комсомолу, выхватывал пистолет и стрелял без предупреждения.

2 февраля 1935 года началась забастовка студентов Белградского, Загребского и Люблинского университетов, протестовавших против заключения группы прогрессивных студентов в созданный по гитлеровскому образцу концентрационный лагерь в Вишеграде. Студенты юридического факультета Белградского университета, отличавшиеся особой сплоченностью и свободолюбием (этот факультет заслуженно звали «красным»), объявили голодовку и забаррикадировались в аудиториях. Получив приказ правительства разгромить стачку, крупные силы полиции взяли здание университета штурмом, во время которого был убит студент Мирко Срзентич. Его похороны вылились в мощную антиправительственную демонстрацию.

О жестоких полицейских расправах со студентами вынуждены были говорить даже депутаты скупщины (парламента), раболепствовавшие перед королем и одобрявшие драконовские меры правительства против компартии и других прогрессивных организаций. Так, 2 марта 1932 года депутат от реакционной хорватской партии права Элегович сравнил творящиеся в полицейских застенках насилия с «пытками испанской инквизиции». «Здесь, — сказал он, — привязывают людям за спиной руки к ногам и в таком виде их подвешивают к потолку, а затем прижигают горящими спичками или сигаретами шею, пятки, руки; потом их раздевают донага — и не только мужчин, но и женщин — и избивают до потери сознания, до бесчувствия...»

Вот в таких условиях югославская молодежь, в авангарде которой шел созданный в 1920 году и действовавший под руководством, возникшей в 1919 году Коммунистической партии Югославии боевой Союз коммунистической молодежи Югославии, вела в течение более чем двух десятилетий борьбу за свои права, против реакционного режима, за светлое будущее.

Предлагаемая советскому читателю книга П. Миличевича освещает одну из страниц борьбы югославских коммунистов и комсомольцев во второй половине 30-х — начале 40-х годов нашего века. Повесть «Товарищи мои» рассказывает о том, что пережил ее автор в предгрозовые и первые самые трудные годы минувшей войны. И, хотя повествование развивается на весьма ограниченном пространстве города Вршаца и Южного Баната, (казалось бы, что мог видеть, что пережить подросток-гимназист в провинциальном городке в те далекие годы) в нем нашли отражение многие типичные черты жизни в Югославии между двумя мировыми войнами и борьбы югославских рабочих и крестьян, передовой интеллигенции и учащейся молодежи, коммунистов и комсомольцев той поры.

Великая Октябрьская социалистическая революция подняла на борьбу против войны и бесправия, против голода и нищеты миллионные массы угнетенных всего мира. Революционный подъем охватил и все воюющие страны Европы. Под ударами национально-освободительного и революционного движения рухнула Австро-Венгерская «лоскутная» монархия. На ее развалинах возникли новые национальные государственные образования — Австрийская и Венгерская республики и два многонациональных славянских государства — Чехословацкая республика и Королевство сербов, хорватов и словенцев (в 1929 году переименованное в королевство Югославию).

Образование Югославии завершило длительный и сложный процесс, названный В. И. Лениным «национальной революцией южного славянства» (Ленин В.И. Полн.собр.соч.т.26, с.16). В состав Югославии вошли самостоятельные королевства Сербия и Черногория и южнославянские земли Австро-Венгрии, провозгласившие в октябре 1918 года разрыв с угнетавшей их в течение многих столетий монархией Габсбургов. Первого декабря 1918 года представители Народного веча этих земель, созданного на волне мощного национально-освободительного движения, преподнесли принцу-регенту Сербии Александру Карагеоргиевичу (управлявшему страной от имени своего престарелого отца короля Петра I) адрес с просьбой об объединении всех югославянских земель. Этот адрес и ответная речь Александра явились государственно-правовой основой образования нового многонационального славянского государства (решение о присоединении к нему Черногории приняла Народная скупщина Черногории, король которой, Никола, вынужден был доживать свой век в эмиграции).

С первых дней ее существования Югославию раздирали острые социальные и национальные противоречия. Война принесла трудящимся массам неимоверные страдания; в стране бушевала инфляция, ее хозяйство было разорено, многие районы охвачены голодом.

Под давлением широко развернувшегося революционного движения буржуазно-помещичьи круги во главе с королевским двором обещали проведение некоторых реформ, был принят ряд законов, несколько улучшавших бедственное положение обездоленных слоев населения. В 1919 году была создана Коммунистическая партия Югославии, которая на выборах в Учредительное собрание 1920 года добилась значительного успеха и пользовалась широкой поддержкой трудящихся масс.

Острейшей проблемой внутриполитической жизни стал национальный вопрос. Династия Карагеоргиевичей и политические партии крупной сербской буржуазии, используя имевшийся в их распоряжении целый ряд преимуществ, заняли доминирующее положение в государстве, проводя великосербскую шовинистическую политику по отношению к другим народам страны, игнорируя их национальные, исторические, культурные особенности, что не могло не вызвать сопротивления в несербских областях. Обострению национальных противоречий способствовал тот факт, что подавляющее большинство буржуазных и мелкобуржуазных партий имело узко национальный характер. Парламентские кризисы и правительственная чехарда были перманентным явлением в политической жизни Югославии в межвоенные десятилетия.

Коммунистическая партия и Союз коммунистической

молодежи Югославии с самых первых дней заявили о себе как общеюгославские

организации, построенные на принципах равенства и братства всех народов,

населявших Югославию. В их рядах не могло быть и не было национального

высокомерия, национальной исключительности, столь характерных для

непролетарских партий и организаций того времени. Последовательная борьба КПЮ и

СКМЮ за интересы трудового народа, большой успех коммунистов на выборах (в

Учредительное собрание, а затем и в местные муниципалитеты), мощное стачечное

движение рабочего класса вызвали злобу и ненависть реакции. В ночь на 30

декабря 1920 года министр внутренних дел издал циркуляр о роспуске компартии и

комсомола, запрещении издания их газет и конфискации партийного имущества. Этот

циркуляр — печально знаменитая «Обзнана» — открыл целую эпоху в истории

югославского революционного коммунистического и молодежного движения,

продолжавшуюся более двух десятилетий, эпоху жестоких преследований, оставшуюся

в памяти народа как годы «белого террора», особенно усилившегося после издания

антикоммунистического закона «О защите государственной безопасности» (

Чтобы сбить накал революционной борьбы масс, парализовать непрерывно возраставшее влияние на них компартии и комсомола, власти поощряли создание прорежимных, реакционных и даже чисто фашистских организаций. Этот процесс особенно усилился, когда в 1935 году с приходом к власти правительства во главе с крупнейшим банкиром, ярым поклонником Гитлера и Муссолини Миланом Стоядиновичем был взят курс на отход от традиционной дружбы с Францией, и началось всестороннее сближение с гитлеровской Германией. В стране, как грибы, возникали различные погромные организации, многие из которых копировали итальянских чернорубашечников и гитлеровских штурмовиков. Стоядинович создал подчиненные лично ему отряды зеленорубашечников, перед которыми он выступал, приветствуя своих слушателей фашистским приветствием.

Для борьбы против коммунистического влияния среди студентов, бывших главной опорой комсомола в те годы, власти создали так называемую Организацию национальных студентов — ОРНАС, члены которой избивали студентов-комсомольцев, срывали организуемые ими митинги и собрания.

Весь 1935 год студенчество Белградского университета вело борьбу за автономию университетов, за прекращение насилий и террора полиции и фашиствующих организаций. В декабре 1935 года на массовом митинге студенты потребовали принятия нового законодательства, увольнения ректора реакционера В. Чоровича, роспуска ОРНАС. Ответом властей были новые репрессии. Тогда Комитет действия, находившийся под руководством СКМЮ, принял решение пойти на крайнюю меру. 3 апреля 1936 года была объявлена студенческая забастовка, а на другой день фашистские молодчики из ОРНАС ударами кинжалов в спину убили студента-юриста Жарко Мариновича и ранили еще двоих студентов.

Забастовка продолжалась 25 дней и окончилась победой: ректор подал в отставку, новый ректор обещал удовлетворить требования студентов. В ознаменование этой победы была выпущена листовка, написанная вожаком студентов-комсомольцев университета, будущим секретарем ЦК СКМ Югославии Иво Лолой Рибаром.

Революционное рабочее и коммунистическое движение в Югославии развивалось под всесторонним влиянием Октябрьской революции, успехов молодой Республики Советов в деле защиты завоеваний Октября, в деле строительства новой жизни. После победоносного окончания гражданской войны в России на родину вернулись тысячи югославских интернационалистов, очень многие из которых с оружием в руках защищали молодую Советскую власть, твердо стали на путь борьбы за пролетарскую революцию. Вернувшись домой, они несли народу свет ленинских идей, многие из них участвовали в создании Коммунистической партии Югославии, стали впоследствии ее выдающимися деятелями, стойкими борцами революции.

Было немало таких и в Банате. Так, в деревню Меленци - возвратилась группа бойцов легендарной Чапаевской дивизии, некоторые из них еще были живы в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции и были награждены высокими наградами СССР.

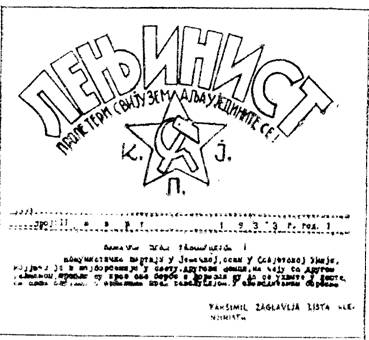

Являясь секцией Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ), СКМЮ поддерживал тесные связи с ВЛКСМ. Молодые герои Октября, герои гражданской войны были светлым примером для югославских комсомольцев. Стоит взглянуть на заголовки прогрессивной молодежной печати Югославии начала 30-х годов, и эта связь становится очевидной: «Млади большевик», «Млади ленинист», «Млади комунист», «Црвена звезда» — всюду рядом с заголовком пятиконечная звезда с серпом и молотом. У Ленинской партии большевиков и у ее верного помощника и боевого резерва — Ленинского комсомола учились молодые югославские революционеры пролетарской стойкости, мужеству и отваге, по их примеру воспитывали в себе благородные чувства пролетарского интернационализма.

Тесная идейная и духовная связь революционной борьбы, которую в условиях жестокого подполья вели герои книги П. Миличевича, с борьбой и историческими завоеваниями советского народа раскрывается в полном жизненной и исторической правды показе их неутолимого желания знать как можно больше об успехах Страны Советов, о жизни ее молодежи, быть достойными высокого звания комсомольца и коммуниста.

Для югославского молодежного коммунистического движения 30-х годов весьма характерна высокая активность в нем учащейся молодежи — студентов и старшеклассников средних учебных заведений.

Комсомольцы, как правило, были в числе лучших учеников. Например, в протоколах заседаний педагогического совета Подгорицкой гимназии конца февраля — начала марта 1935 года, на которых разбиралось дело об участии гимназистов в антиправительственной демонстрации, сохранились протесты прогрессивных учителей против исключения 47 «самых лучших учеников».

Гордостью Вршацкой гимназии был Борислав (Браца) Петров,

так живо и достоверно описанный П. Миличевичем. В 1938 году

семнадцатилетний гимназист Браца был принят в СКМЮ и в том же году стал

секретарем городской организации. В 1939 году он становится членом КПЮ и членом

Воеводинского краевого комитета СКМЮ. На V

Воеводинской краевой конференции СКМЮ (август

К началу народно-освободительной войны против фашистских оккупантов и их местных приспешников Коммунистическая партия Югославии насчитывала 12 тысяч членов, закаленных в суровых условиях борьбы против реакционного режима. В рядах Союза коммунистической молодежи было около 40 тысяч юношей и девушек.

4 июля 1941 года Политбюро ЦК КПЮ приняло решение о начале вооруженной борьбы, и вскоре пламя восстания охватило всю страну. Югославская молодежь внесла огромный вклад в дело победы над фашистскими оккупантами и их приспешниками-квислинговцами, составив свыше 70 процентов бойцов партизанских отрядов и выросшей из них героической Народно-освободительной армии. В ее рядах сражались десятки тысяч девушек. В бой шли подростки 12—14 лет, многие из которых стали гранатометчиками, или, как их называли в Югославии, «бомбашами». Скрытно приблизившись к доту или другому укреплению противника, бомбаш забрасывал его ручными бомбами, прокладывая путь вперед своим товарищам.

С огромной самоотверженностью трудилась молодежь в тылу — как на освобожденных территориях, так и в районах, удерживаемых врагом. Молодежные рабочие бригады буквально из-под носа оккупантов ночами собирали урожай и на своих плечах уносили продовольствие партизанам. В дни жестоких боев и изнурительных походов эти бригады, подавляющее большинство членов которых составляла крестьянские девушки, переносили носилки с ранеными бойцами в холод и стужу, под пулеметным огнем и бомбами фашистской авиации.

В декабре 1942 года в освобожденном от фашистской оккупации городе Бихаче, в Западной Боснии, состоялся I (учредительный) конгресс антифашистской молодежи Югославии, на котором была создана массовая молодежная организация — Объединенный союз антифашистской молодежи Югославии. Бурю восторга вызвало у делегатов конгресса приветствие советской молодежи, которое юные бойцы за свободу Югославии восприняли как братское рукопожатие молодого поколения советского народа.

Как сотруднику советской военной миссии в Югославии мне довелось присутствовать на II конгрессе антифашистской молодежи Югославии, состоявшемся 2—4 мая 1944 года в освобожденном городке Дрваре, на который собралось 816 делегатов из всех национальных областей страны и из рядов Народно-освободительной армии и партизанских отрядов. Приветствие Антифашистского комитета советской молодежи зачитал сотрудник миссии майор В.М. Сахаров, горячо встреченный делегатами. Все дни, пока продолжался конгресс, в Дрваре звенели молодые голоса, то тут, то там раздавалась песня или кто-нибудь заводил «коло».

А 25 мая гитлеровцы после жестокой бомбардировки Дрвара высадили на город и его окрестности воздушный десант — около 750 эсэсовских головорезов, задачей которых было уничтожить руководство Народно-освободительного движения Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз Тито. Но Дрвар не дрогнул. В полном составе погиб окружной комитет Союза коммунистической молодежи Дрварского округа, но не пропустил врага. Все попытки десантников прорваться к расположению Верховного штаба и советской военной миссии отражались убийственным огнем бойцов охранного батальона Верховного штаба, средний возраст которых был девятнадцать лет. Фашистская акция провалилась.

Освободительное движение народов Югославии, развернувшееся по призыву и под руководством КПЮ, год от года крепло и расширялось. Ряды борцов за свободу и независимость Родины непрерывно росли: в декабре 1941 года в Югославии с оккупантами и их местными приспешниками разных мастей сражались 80 тысяч партизан, к концу 1942 года их было около 150 тысяч. В декабре 1941 года было создано первое регулярное соединение — Первая пролетарская бригада, а в ноябре 1942 года началось формирование Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), были созданы дивизии и корпуса, что заставляло фашистских оккупантов держать в Югославии значительные силы. К началу 1944 года 300 тысяч воинов НОАЮ и партизан (в районах, где не было условий для создания регулярных частей, действовали партизанские отряды) вели всенародную Освободительную войну, а к светлому дню Победы численность народных бойцов составляла 800 тысяч. Своим героизмом и самоотверженностью, проявленными в боях за свободу и независимость родины, народные вооруженные силы Югославии, руководимые коммунистами, внесли достойный вклад в общее дело разгрома злейшего врага человечества — фашизма. За это отдали жизнь две трети коммунистов и комсомольцев, вступивших в неравный бой летом 1941 года.

Освободительная война привела к резкой

поляризации политических сил в стране. В рядах Народного фронта во главе с КПЮ

объединялись рабочие и крестьяне,

представители непролетарских слоев трудящихся и народной интеллигенции. Большинство представителей эксплуататорских

классов и аппарата насилия буржуазного общества (полиция, жандармерия и т. п.)

пошли на службу захватчикам. Победа над фашистскими оккупантами одновременно

привела и к разгрому всех антинародных сил. В ходе освободительной войны в

стране родились новые, подлинно демократические органы власти —

народно-освободительные комитеты, в стране совершалась народно-демократическая

революция, открывавшая путь к светлому будущему — социализму.

|

|

|

Памятник

Народному Герою Югославии

Жарко Зренянину в городе, носящем его имя |

Автобиографическая

повесть. П. Миличевича «Товарищи мои» раскрывает одну из малоизвестных страниц народно-освободительной борьбы в Южном

Банате. Герои повести — исторические лица. Уча — это Жарко Зренянин, один из

наиболее выдающихся деятелей революционного движения в Югославии. В 1920-х

годах он учительствовал, первоначально в Македонии, а затем в родном селе

Избиште, где в 1927 году создал первую коммунистическую ячейку. В его доме в

Избиште работала подпольная партийная типография, печатавшая газету «Ленинист»

и газету белградских коммунистов «Ударник».

После провала типографии

Жарко Зренянин провел три года в каторжных тюрьмах. По выходе из

заключения он действовал в городе Вршаце и вскоре стал организационным

секретарем Южно-Банатского окружкома КПЮ, а в 1936году — членом Воеводинского

краевого комитета КПЮ. С августа 1938 года он секретарь этого комитета, а с

1940-го — член ЦК КПЮ. Вршацкий период деятельности Жарко Зренянина и отражен в

повести П. Миличевича. Имя Народного героя Югославии Жарко Зренянина ныне носит

бывший город Петровград.

Я убежден,

что молодой советский читатель с интересом прочитает повествование о

югославских сверстниках и соратниках Олега Кошевого и других юных советских героев

Великой Отечественной войны.

В.

В. ЗЕЛЕНИН

ОТ АВТОРА

Для народов Югославии,

как и для народов Советского

Союза, священна память о людях, разгромивших

фашизм. Среди таких людей в трудные

предвоенные и военные годы прошли мое детство и

юность. Мне посчастливилось бороться под руководством югославских коммунистов, плечом к плечу с замечательными юношами и девушками — югославскими комсомольцами, многие из которых пали смертью храбрых в тяжелейших схватках с врагом. Вышли эти люди из недр своего народа и, как

показала жизнь, 6ыли лучшими

выразителями его стремлений, идеалов, традиций.

В своей борьбе за социальную справедливость и свободу коммунисты и комсомольцы не знали компромиссов. Нравственную чистоту, преданность делу Ленина и единству

обездоленнык масс всего мира, преданность великой идее братства народов Югославии и Советского Союза они берегли как зеницу

ока, ибо твердо знали, что будущее родного

народа — в осуществлении этих

идеалов. Нет прекрасного будущего без

осознания героического прошлого. Вот почему мне хотелось в меру моих сил рассказать об этих людях и их борьбе.

Более сорока лет

прошло с тех пор, в памяти стерлись некоторые

детали, но никогда не забыть прекрасные лица товарищей моих по борьбе, их юношеский задор, мужество, твердую

уверенность в правоте своего дела, высокие

цели, которые нас объединяли, особое чувство локтя

братьев-подпольщиков, темные улицы городов и

деревень, заброшенные проселочные дороги, тяжелый, мокрый осенний чернозем придавленного оккупационным

сапогом, но не сдавшегося Баната,

области Воеводины, где разворачиваются

основные, события моих воспоминаний.

К сожалению, в годы

войны было не до дневников и фотографий,

поэтому в книге приведены только те фотоматериалы, которые удалось собрать уже

в наши дни.

НАШ ДОМ

|

|

|

Чедомир Миличевич, отец автора, учитель, один из руководителей Подгорского партизанского отряда, схвачен фашистами весной лагере Усен, Северная Норвегия в |

Отец мой, строгий, серьезный, требовательный и не очень

разговорчивый человек исконной сербской закваски, сколько я его помню, редко

улыбался, и мы даже немного побаивались его. Он много работал сам и нас, своих

детей, приучил уважать труд других людей. Особенно он не терпел неуважения к

хлебу, этому основному продукту крестьянского труда. Обедали мы, завтракали и

ужинали в строго определенное время, садились за стол после отца, и в тарелке

не должно было оставаться после еды ни крошки. Выходец из патриархальной

крестьянской семьи в Западной Сербии, где еще чувствовался дух «задруги» —

коллективно-родового ведения хозяйства, при котором земля не разделялась между

сыновьями, а управлял всем хозяйством старший рода, отец многие черты характера

унаследовал от своих предков. Старший рода распределял работу, управлял

финансами, поучал, наказывал, определял, что кому покупать, кому жениться, а

кому замуж выходить и за кого, решал массу других мелких и важных дел большого

коллектива. Так, старший в задруге Миличевичей — дед Марко, по совету учителя

сельской приходской школы, решил, что младшему, Чедомиру, то есть моему отцу,

полезно было бы продолжить обучение. И отца определили учиться дальше. Как

видно из документов, он учился отлично, в 1913 году закончил педагогическое

училище и был направлен на работу учителем. Не успел он свой первый класс

«вывести в люди», как в 1914 году произошло столкновение маленькой Сербии с

Австро-Венгерской империей. Отца призвали в армию. Прошел он все тяготы войны,

пережил горечь поражения, отступая вместе с другими солдатами перед превосходящими

силами захватчиков, прошел известную по своему трагизму в истории «албанскую

голгофу»: зимой 1915 года сербская армия, неся огромные потери, отступила через

непроходимый горный хребет к албанскому побережью Адриатики. Когда измученная,

изголодавшаяся до предела сербская армия с трудом спустилась с каменных круч

высокого и холодного горного массива Проклетие на побережье, отца вместе с

тысячами умирающих с голоду сербских солдат погрузили на пароходы и отправили в

союзную Францию на излечение. Там, на чужбине, немного окрепнув, отец начал

работать на заводе, где в общении с французскими рабочими, при чтении доступной

литературы познакомился более основательно с социалистическими идеями; там же

он узнал о победе Великой Октябрьской социалистической революции в России.

|

|

|||

|

Учитель Чедомир Миличевич со своими учениками.

Средняя школа, г. Вршац |

После окончания первой империалистической

войны отец вернулся на родину и снова занялся педагогической деятельностью, но

теперь это уже был не просто учитель, вместе со знаниями он распространял

коммунистические идеи, за что сразу же был взят на заметку как «злостный и

неблагонадежный элемент». Учителем отец был замечательным: двадцать один год

педагогическую деятельность отца власти ежегодно оценивали на «отлично», но

восемнадцать раз в виде наказания за пропаганду коммунистических идей

перемещали его по службе из деревни в деревню, не давая возможности прочно

осесть на одном месте, обзавестись надежными друзьями и соратниками. Но отец не

отступал от своих принципов, и куда бы его ни забрасывала судьба, активно

участвовал в учительском движении, часто выступал с лекциями и докладами,

сотрудничал в газетах и журналах «Учительска борба», «Учительска искра»,

«Учительска стража», в организации издательства «Вук Караджич», принимал самое

непосредственное участие в создании библиотеки «Будущее». На съезде учителей

Югославии в 1939 году в городе Баня Лука прогрессивно настроенная часть учителей

выдвинула отца председателем Главного Суда Чести учителей Югославии. Из двадцати

пяти делегатов, предложивших его кандидатуру на эту почетную должность,

двадцать погибло в борьбе с фашистской нечистью, а четверо из них получили

высокое звание героев Югославии.

|

|

|

Анджелия Миличевич – Зренянин, учительница, активная участница коммунистического подполья и народно-освободительной борьбы |

Моя мать,

Анджелия, как и все матери, самый замечательный человек. Она не только растила,

воспитывала детей, вела домашнее хозяйство, но была другом отца, его

единомышленником, активно помогая ему в его нелегальной работе. Мама была и по

сей день остается неистощимой оптимисткой. И если отец считал, что еще очень

много нужно работать людям над собой, чтобы доброе начало победило в человеке и

в обществе, то у матери гармонично сочетались социалистические идеи с

бесконечной верой в людей. Через наш дом вереницей проходила городская беднота,

люди, измученные бедами и несчастьями. Мать помогала каждому, кто к ней

обращался за помощью. Одному — устроиться на работу, другому — достать

лекарство, третьего она и сама могла повести к врачу, четвертому — купить

детские ботинки, а ведь нужно было еще и за своими детьми присмотреть. И все

она успевала, все делала с доброй улыбкой. А когда ее приняли в ряды

коммунистической партии, действовавшей в глубоком подполье, то и опасную

революционную работу она исполняла с той же страстностью и одержимостью, с

какой относилась ко всему, что бы ни делала.

В 1939 году

мать по поручению компартии и от имени очень представительной организации

«Женское движение Югославии» приветствовала съезд учителей в городе Баня Лука.

Ее горячий призыв сплотиться в борьбе против реакционного правительства за

социальное и национальное равноправие, сказать «нет!» фашизму, нашел отклик у

прогрессивно настроенной части делегатов съезда. По-иному расценили это

выступление власти. Наказание последовало незамедлительно. Не имея оснований

предъявить матери и отцу обвинение и антигосударственной деятельности, власти

специальным постановлением отправили мою мать в тридцать девять лет на пенсию,

а отца — уже в который раз снова перевели на работу в одну из глухих деревень

Восточной Сербии. Материальный ущерб семье был нанесен существенный, но мы не

вешали носа и даже шутили, что зато самая молодая пенсионерка страны в нашей

семье, не где-нибудь!

С нами жили

сестры матери, Вера и Любима. Вера, писаная банатская красавица, работала

портнихой, много читала и отличалась удивительной способностью разбираться в

людях, за что мы очень ее уважали. Любима же, скромная и сдержанная, была

любимицей семьи. Она обладала редким даром подражания и могла высмеять в

кругу близких кого угодно. Затяжной

кризис тридцатых годов коснулся и нашей семьи. Любима и ее младший брат Спасое

подолгу оставались без работы и часто уезжали на ее поиски в другие города. Но

когда семья бывала в сборе и в воскресенье после обеда или ужина все

усаживались за столом, стены сотрясались от смеха. Любима выступала как

заправская артистка, как теперь принято говорить, с творческим отчетом, едко

высмеивая подмеченные беспорядки; когда же она изображала кого-нибудь из

знакомых, мы буквально хватались за животы от смеха.

В конце

тридцатых, годов Вера и Любима вышли замуж, и семья наша пополнилась

замечательными мужчинами, Деяном и Марко. Общее у них было только то, что оба

они были студенты юридического факультета Белградского университета, оба

коммунисты. Во всем остальном они были совершенно непохожи. Деян из наших краев, коренастый, хорошо

сложенный, очень музыкальный, любил

пошутить и посмеяться. Марко из Черногории, длинный, худой, серьезный, знал

много всевозможных историй о стычках бедняков с буржуями, которых он всею душой

ненавидел, и интересно рассказывал об этом..

Но всем руководила в нашей

семье бабушка Драга. И это при живом дедушке! Обычно такое бывает, если мужчина

пьяница или лодырь. И хотя наш дедушка Жива никогда по пьянствовал, а уж

работал всю жизнь, не покладая рук, он обладал одной особенностью: дедушка был

таким добряком, каких наша округа еще не видывала. Все люди — в деревне ли, в

городе — ему родня, чужое горе, он воспринимал как свое, и стоило кому-нибудь

обратиться к нему с просьбой о помощи, как он отдавал человеку последнее. Не

мог он превозмочь свою доброту, а семья была большая, вот бабушке и пришлось

взвалить на свои плечи эту нелегкую ношу. Была она труженица великая и во всем

любила порядок. Вставала до петухов, а спать ложилась последней, после

полуночи. Дом у нее сверкал чистотой. Мы, дети, очень уважали бабушку,

обращались к ней только на «Вы», старались как можно лучше выполнить любое ее

поручение. Причем все делалось без окриков и какого-либо принуждения, в

охотку. Но и характер умела показать наша бабушка Драга, строгая и справедливая

это была женщина. В то время, когда вокруг было столько набожных людей, она

запретила заходить в дом попу, в церковь не ходила сама и нас не неволила. Но

православные наши праздники: рождество, пасху, славу — соблюдала, и так

великолепно их справляла, что у меня в памяти они навсегда остались как лучшие

воспоминания детства.

|

|

|

|

Драга

и Жива Зренянин с внуками Предрагом (автор) и Слободаном. |

|

Вот одно из них. В день перед рождеством,

на «Бадне вече», как у нас в Сербии говорят, вся семья бывала в сборе. Свет

горит всю ночь — таков обычай. Женщины дом уже прибрали, готовятся кушанья,

жарится специально откормленная индюшка, вкусно пахнет пирогами, печеньем. Мы,

младшие, с нетерпением ждем десяти часов вечера. В десять все одеваемся и идем

на задний двор за соломой. Впереди важно вышагивает дед, а мы гуськом за ним.

Ночь темная, морозная, и нужно, пока идем, найти свою звезду на небосводе.

Подходим к стогу, и каждый, взяв охапку побольше, несет солому в дом, чтобы

разбросать по всем комнатам, в кухне, чулане, в сенях. Пока разбрасываем, можно

поваляться, побороться, подурачиться вволю. В полночь опять выходим на улицу.

Бабушка раздает каждому по тарелочке, наполненной кукурузой, пшеницей, фасолью,

горохом. Здесь свой ритуал: во главе с дедом обходим большой двор. Дедушка

берет у каждого из тарелочки пригоршню зерна, бросает в одну, затем в другую

сторону и приговаривает:

— Поля наши, обрадуйте нас богатым

урожаем! Мы ему вторим:

— А мы потрудимся!

— Да уродится пшеница золотая! Да уродится

кукуруза высокая!

— А мы потрудимся!

И так пока не разбросаем всё

заготовленное в тарелочках зерно. Затем заходим в дом, где, опять с

тарелочками, наполненными орехами и леденцами, обходим все помещения. Теперь

уже бабушка разбрасывает содержимое тарелочек по всем углам, приговаривая:

— Чтобы в этом доме хватило пищи!

— Чтобы в этом доме было весело!

— Чтобы в этом доме все были здоровы!

Затем бабушка с дедушкой уходили и

возвращались к нам с гостинцами. Мы тоже готовили для них подарки: кто что мог

сделать своими руками. Все улыбались, целовались. Дед палил из пугача, потчевал

старших ракией. Дети же, да и тети, и их мужья студенты, бросались в солому,

ища разбросанные конфеты, орехи, шоколадки, отталкивали друг друга, визжали от

радости. Пахло соломой и счастьем!

Бабушка, конечно, была главой

нашей семьи, но уж она, в свою очередь, больше всего прислушивалась к советам

своего старшего сына Жарко, который был своего рода идейным лидером в семье, ее

совестью. Учитель, по профессии, бунтовщик по натуре, он унаследовал от матери

ее сильную волю и логику, а от отца — бесконечную доброту и трудолюбие. С этими

качествами Жарко, вполне понятно, но мог примириться с нравами и порядками,

существовавшими в нашем королевстве, и уже с юношеских лет встал на путь

борьбы. Мой отец и другие старшие товарищи познакомили его с основами

коммунистического учения, и он жадно впитывал бесценные знания. Жарко твердо усвоил, что простым людям ждать

улучшения жизни неоткуда, понял, что за справедливую и радостную жизнь нужно

бороться, и бороться с умом, а не вслепую. И он, не покладая рук, начинает

трудиться, чтобы приблизить победу народа над ненавистными угнетателями. Как

педагог, влюбленный в свою профессию, Жарко успешно преподает в школе, с

большим удовольствием учит детвору. Когда кто-то из детей бедняков заболевал, и

у родителей не было денег, чтобы заплатить за лечение доктору, Жарко сам

помогал матери лечить ребенка, советуясь со знакомыми врачами. Он ночи напролет

просиживал у постели больного, и это запомнилось людям. Но не только

педагогической деятельностью занимался Жарко. Он активно участвовал и в

практической работе по улучшению жизни людей. Так, он задумал создать по

деревням сеть народных университетов, даже привозил для этой цели профессоров

из Белграда, организовал курсы по ликвидации неграмотности среди взрослых

крестьян, пробовал объединить крестьян-бедняков в кооперативы. Власти

забеспокоились, видя, какую кипучую деятельность развернул двадцатилетний

Жарко, а он, словно не замечая опасности, продолжал объединять людей вокруг

себя. Жарко восстановил разгромленную профашистской диктатурой организацию

компартии в Банате, стал нелегально выпускать и распространять газету

«Ленинист». Этого ему уже простить не могли, власти арестовали его и осудили на

длительную каторгу с лишением всех гражданских прав.

|

|

|

Молодой учитель Жарко Зренянин |

|

|

|

|

|

Газета «Ленинист» |

Но удивительное дело! У человека ни

власти, ни богатства, ни «положения» в обществе. Гонимый жандармами,

преследуемый полицией за свои убеждения, жестоко и беспрерывно наказываемый

простой народный учитель, политкаторжанин, «бандит коммунистический», выражаясь

официальной терминологией тех времен, представляет опасность для властей одним

своим существованием. А в народе у Жарко авторитет непререкаемый. Его слово –

закон!

В 1936 году в начале апреля поехали

мы, родственники, встречать Жарко: вышел срок его каторги, и власти определили

ему место поселения — село Избиште. Ближайший полустанок был в соседнем селе

Ульма, куда Жарко должны были привезти и сдать под расписку местным жандармам.

Мы приехали туда задолго до прибытия поезда и были очень удивлены, что на

полустанке так многолюдно. А народ все прибывал и прибывал. Оказывается, в

Избиште и окрестных селах разнесся слух об освобождении Жарко, и люди, кто на

телеге, кто на таратайке, а кто и пешком пришли встретить своего любимого

учителя. Приехали его первые ученики, дети, которых он лечил, благодарные

родители этих детей, друзья, товарищи по совместной борьбе. Постепенно пустырь

перед полустанком заполнился настолько, что хоть открывай митинг. Люди были

одеты, причесаны, словно на празднике, улыбались друг другу. И как только поезд

остановился, все побежали к вагону, из которого выскочил счастливый Жарко;

каждому хотелось обнять его или хотя бы пожать руку.

— Здраво, Жарко! Здраво, учителю! Здраво,

Учо! Живеооо! (Здравствуй Жарко! Здравствуй учитель!

Здравствуйт Уча! Будь здоров! – серб., примеч.ред ).

Поцелуи, поздравления, объятия друзей,

товарищей, родственников. Ему подали специально украшенный экипаж, но он

отказался ехать и предложил пройтись пешком, предоставив экипаж в распоряжение

детей. Нашей радости не было предела, и я с братом и с другими мальчишками,

взобравшись на козлы, с высоты своего положения наблюдал за Жарко. Весна была в

полном разгаре, светило ослепительное солнце, слева и справа от дороги

раскинулись сады в черешневом и абрикосовом цвету, стелилась ярко-зеленая

трава, а впереди шел улыбающийся Уча, переходил от группы к группе односельчан,

весело с ними переговариваясь. Сзади нас тянулась вереница повозок, колясок,

бричек с женщинами. Пять километров от полустанка до села проехали незаметно. А

когда шумная процессия въехала в деревню и подъехала к дому Зреняниновых, на

дворе и на гумне уже толпился народ, поджидая Жарко. Люди не вышли в поле,

решив отпраздновать возвращение, своего учителя — Учи и никакая сила помешать

этому не могла. Прямо на улице были выставлены столы, лавки, каждый принес, что

мог из еды, люди подходили, угощались, поздравляли друг друга, как в праздник.

И ничто этот праздник не омрачало:

жандармы и полицейские агенты исчезли еще на полустанке.

Я засыпáл в сенях, утомленный событиями дня.

Со двора доносился гомон, пение, смех, музыка, люди танцевали коло. За стеной

кто-то грузно уселся на лавку и довольным голосом говорит:

— Вся деревня здесь! Нет только нотариуса

и жандармов...

Сиплый старческий голос отвечает ему:

— Где уж им! Напугались, наверное, у

богатея нашего, у Арсы сидят.

На минуту разговор затихает, затем я

слышу уже полушепот:

— А ты знаешь, Уча-то наш — Ненад. Точно

тебе говорю!.. Вот придет время — попомнишь мои слова...

Прислушиваясь, я улыбаюсь про себя,

понимая, о чем идет речь. Дед мне несколько раз рассказывал сказку-быль, нигде

не записанную, но упорно пересказываемую простонародьем Воеводины из поколения

в поколение. В сказке этой говорилось о том, что давным-давно, лет триста, а

может быть, и четыреста тому назад, в Южном Банате жил некий Йован Ненад. Работал

конюхом, коней пас у помещиков, был подневольным, как и сотни тысяч сербских, и

венгерских крестьян, врачевал людей народными средствами и многих больных на

ноги поставил. Люди тянулись к нему: одни — чтобы поправить здоровье, другие —

чтобы поделиться наболевшим и получить совет, как избавиться от гнета

богатеев-феодалов, которые вытягивали из крестьян последние соки. Но Йован

Ненад до времени отмалчивался. И только когда завоеватели в очередной раз

перешли Дунай и Саву и схватились с алчными венгерскими и сербскими феодалами в

давнишнем споре, кому из них угнетать простой люд, и ослабели в междоусобной

войне, выступил Ненад перед народом и сказал:

— Пришел мой черед! Кто за свободу и

правду, кто против богатеев и завоевателей, кто не желает терпеть рабство —

ступай в мое войско. Я — царь бедняцкий, прогоню феодалов и турков, устрою

справедливое бедняцкое царство!

И пошли к ному простые люди, сербы и

венгры. Собрал Ненад большое войско, разбил врагов, очистил Банат и всю

Воеводину от неприятеля, землю

дал тем, кто ее пахал и сеял. И зажили люди счастливо. Дед на этом сказку

заканчивал и на все мои вопросы, что же дальше-то было с Ненадом, отвечал

неохотно, что неизвестно, мол, да и всё тут. Только однажды сказал:

— Был слух такой: враги нашли подлого человека.

Он предал Ненада, его схватили и убили. А царство бедняцкое разгромили. Но

враки все это, враки! — добавил дед, успокаивая, как я понимал, и меня и себя.

Вспомнив сказку про Ненада, рассказанную

дедом, я сонно улыбнулся и быстро заснул. Мне было приятно, что нашего Жарко

сравнивают с легендарным сказочным

Ненадом.

Жарко обладал удивительным даром влиять

на людей, к нему тянулись сотни, тысячи простых тружеников, Вся наша семья старалась помогать Жарко

в его нелегкой, но такой благородной и нужной революционной работе. Как и все,

я очень любил его. Почему? Как-то все само собой получилось. Мне было не более

шести лет. Никому я не признавался, что очень боялся темноты. Бывало, мать

вечером попросит меня что-нибудь принести со двора, я притворюсь, что не слышу

или занят каким-нибудь важным делом, а если обмануть не удавалось, вместо себя

подсовывал брата или отца. Жарко заприметил это и, поняв мое состояние, пришел

мне на помощь:

— Послушай, Душко (уменьшительное обращение к мальчикам по

имени Предраг, Драган и др. - примеч. ред.), ты знаешь, какая у меня была история в

молодости? Примерно в твоем возрасте я жутко боялся темноты. Неприятно было

очень, но ничего не мог с собой поделать. Как безлуние или к ночи время

приближается, ноги отказываются идти. И

знаешь, как избавился от этой напасти? Не поверишь! Помнишь, у нас в

Избиште во дворе дома колодец стоял? Так я научился пробегать от двери дома до

колодца и обратно с закрытыми глазами. Как натренировался днем, не глядя, без

ошибки пробегать туда-сюда, тут уж и ночью рискнул. Быстро так бегу, а самому

вдруг смешно стало, что ж это я с закрытыми глазами, ведь все равно кругом

темнота и ничего не видно! Я открыл глаза и перестал бояться. Вот какая смешная

штука со мной вышла...

Слушал я Жарко внимательно, а про себя

думал: надо попробовать, ему ведь помогло. Мать часто посылала меня за

чем-нибудь в сарай, я и решил научиться пробегать это расстояние с закрытыми

глазами. Брат Слободан удивился:

— Что это ты вслепую бегаешь туда-сюда?

— Тренируюсь...

Скоро я действительно так навострился,

что мог бегать к сараю, не глядя, а однажды ночью набрался храбрости и юркнул,

зажмурившись, в темноту.

Точно получилось, как он рассказывал! И

когда я с бабушкой в начале 1934 года посетил Жарко на каторге и он спросил,

как у меня обстоят дела, я гордо ответил:

— Темноты больше не боюсь!

Он улыбнулся своей доброй улыбкой и

потрепал меня по шее. Мог ли я после этого не любить Жарко!

Или взять другой случай. В

конце 1936 года, еще до его освобождения, мать поехала на свидание к Жарко в

Митровицкую тюрьму и взяла нас с братом. Мы подготовили передачу из лучших

продуктов, что были в доме, бабушка с мамой напекли вкусных вещей. Не забыли мы

и про голодных товарищей Жарко, которых у него было много, прихватили гостинцев

и на их долю. В Белграде пересели на другой поезд и быстро доехали до Сремской Митровицы. Перед зданием тюрьмы собралась

большая толпа посетителей с пакетиками, свертками, корзиночками, таких же, как

и мы, родственников или знакомых заключенных. Мать с некоторыми из них

здоровалась, здесь вообще быстро знакомились: горе ведь сближает людей. Но вот

вышел надзиратель и партиями стал пропускать на свидание с заключенными. Идем

по узкому коридору, дух в тюрьме тяжелый, казенно-карболочный. Перед входом в

зал «свиданий» всех тщательно обыскивают и только после этого впускают в

просторное помещение со сводчатым приземистым потолком, перегороженное мощной

решеткой. С нашей стороны перед решеткой по грудь железный барьер. По коридору

прохаживается надзиратель. По ту сторону решетки находится небольшая площадка,

метров в пять, затем опять решетка с широкой дверью и длинным коридором. Стоим

у барьера, ждем, когда приведут заключенных. И вот слух улавливает сначала

легкое позвякивание ключей, замков, а затем и шарканье ног.

— Ведут, ведут, — раздается со всех

сторон.

И действительно, в коридоре появляется

человек пятнадцать заключенных в сопровождении надзирателей. Все вытягивают

шеи, вертят головами, стараясь отыскать своих. Мы тоже всматриваемся в лица:

где же, где же наш Жарко?! Ах вот он! Жарко подходит к решетке, машет, смеется,

довольный, что так быстро нас увидел, Мы тоже улыбаемся. Жарко поздоровался и

сначала поговорил с нами, детьми. Каждого расспросил, как обстоят дела в школе,

дома. Мы доложили, что учимся хорошо, он похвалил нас, посмеялся, порадовался,

как мы здорово подросли, и особенно отметил брата Слобу, он вытянулся больше.

Только после этого Жарко засыпал вопросами мать: о родственниках, знакомых, о

событиях на воле. Мать быстро-быстро обо всем ему рассказывает, стараясь не

упустить подробностей. Я в это время поглядываю по сторонам и с любопытством

рассматриваю новую для меня обстановку. Посетители выстроились у барьера,

разговаривают с арестованными. Одни плачут, другие улыбаются, радуются, что

наконец-то увидели дорогое лицо. Человека через четыре от нас, справа, —

молодая пара. Заключенный — парень, бледный, небритый, — с девушкой

переговаривается. Определить с первого взгляда, кто она ему, трудно: то ли

сестра, то ли невеста. Вдруг заключенный закашлялся. Сильно, до слез, а

утереться нечем. Девушка протянула ему через барьер платок.

— Нарушаешь! — кричит

надзиратель-коридорный. — Прекращаю свидание!

Парень пытается сквозь кашель доказать,

что он ничего не нарушил, ничего не взял, но двое надзирателей его хватают. Он

пальцами цепляется за решетку так сильно, что они побелели от напряжения. Один

надзиратель отрывает его руку от решетки, второй бьет прикладом по пальцам.

Решетка обагряется кровью, парень кричит:

— Помогите, товарищи! Учо, помоги!

Но Жарко уже бросился на помощь. Он

налетает на первого надзирателя, приподнимает его и швыряет об пол, а затем и

второго оттаскивает от парня и командует остальным заключенным:

— Товарищи, в круг!

Политзаключенные оставляют своих близких,

отрываются от решетки, образуют круг, встав спиной друг к другу, защищаются от

налетевших на них надзирателей, требуют, чтобы вышел начальник тюрьмы.

Надзиратели наседают со всех сторон, бьют людей прикладами, со злобой кричат:

«Мы вам покажем, банда коммунистическая, такого начальника, что не

обрадуетесь...», стараются оттеснить арестантов к коридору. Нас, посетителей,

так же бесцеремонно выталкивают к выходу. Свидание закончилось.

Разве могло не взволновать увиденное в

тюрьме мою детскую душу! Из таких впечатлений складывались любовь и уважение к

Уче, и не только у меня, ведь многие простые люди любили его как родного.

|

|

|

Анджелия Миличевич с сыновьями Слободаном и Предрагом, |

Немалое влияние оказал на меня и мой брат

Слободан. Он был старше на полтора года, и потому, как и полагалось старшему, в

наших детских играх верховодил, а я тянулся за ним и шел как бы «вторым

номером». Был брат очень неспокойным, впечатлительным, бурно-восторженным.

Бывало, вдруг среди игры понравится ему береза, кривая акация, бабочка, он

встанет как вкопанный и обо всем забудет. Я тогда еще не понимал, что это в нем

просыпалась тяга к прекрасному, но он и меня хотел увлечь поиском красоты.

Тащил на гору ни свет ни заря посмотреть восход солнца, а мне страсть как спать

хотелось. Я подчинялся, плелся за ним, но готов был десять восходов и даже

сладкий сон поменять на полчаса хорошего футбола. Были мы оба худыми, часами

носились по дворам и переулкам, гоняли голубей, бегали за кошками, разводили

кроликов, тутового шелкопряда, а с нашим верным другом, собакой Йовой, просто

вытворяли чудеса. Чего мы только с беднягой не делали! Я во всем старался

подражать брату. Правда, была у меня мечта хоть в чем-нибудь обойти Слободана,

но, как я ни старался, ничего не получалось. Слободан рос быстрее, был сильнее

физически, и если в чем мне и удалось обогнать его, так это по части получения

тумаков и подзатыльников, которыми он же меня награждал.

|

|

|

Слободан Миличевич, партизан, с 3 Украинским фронтом Советской Армии освобождал родную Югославию. |

Правда, в одном, как мне казалось, мне

удалось сравняться с ним. Но что из этого получилось, судить самому трудно, я

все же лицо явно заинтересованное. Пришло время брату идти в первый класс.

Начались приготовления, ему покупали новую одежду, книжки, и мне, конечно, было

завидно. Про меня взрослые в это время словно забыли совсем, и я решил им

напомнить о своем существовании. «Неужели они думают, что он может ходить в

школу, а я не могу? — рассуждал я сам с собой. — Ничего у них не выйдет!» И дня

за два до первого сентября я заявил родителям, что тоже пойду учиться.

Родственники сначала похвалили мое

рвение, какой, мол, молодец, но начали объяснять, почему мне нельзя идти в

школу: законом не положено, мал еще, тяжело будет. Я твердил как попугай свое:

хочу с братом в школу — и все тут. Часа три мне терпеливо объясняли, потом

родителям мое «хочу в тот же класс», надоело, и они твердо сказали, нельзя. Я

закатил истерику, не спал целую ночь, родители тоже не спали и к утру

отступили. Мать пошла к учителю, объяснила ситуацию и попросила принять меня

условно, пусть, мол, походит немного, а со временем надоест, сам бросит.

|

|

|

Слободан Миличевич |

Радости моей не было предела. Еще бы! Я

иду в школу вместе с братом, в тот же класс! Походил неделю, месяц — втянулся.

Он решает задачу — и я решаю задачу, он читает — и я читаю, он пишет — и я

царапаю в тетради каракули. Родители успокоились; ходит ребенок в школу, ну и

ладно, лишь бы не болтался без дела. Так незаметно прошел год. В конце учебного

года брата, как положено, перевели во второй класс, меня же оставили в первом.

Было обидно, конечно, но ничего не поделаешь, раз учитель так решил — значит,

нужно, и я согласился снова учиться в первом классе. Все-таки в школе, не

выгнали же, утешал я себя.

На второй год моего обучения

в первом классе было уже легче, многое я знал. Но в конце года мне опять крупно

не повезло, вышло какое-то постановление брать детей в школу только с семи лет,

и меня снова зачислили в первый класс. Когда в третий раз уже на законных

основаниях я пришел в класс, то был среди первоклашек кем-то вроде академика в

коротких штанишках. Я знал не только, что будут проходить сегодня, завтра,

через месяц, но даже мог без труда сказать, о чем будет говорить учитель во

втором полугодии и чем вообще закончится обучение в первом классе. Товарищи

уважали меня за советы и помощь, и так как у меня появилось много свободного

времени, ведь уроки я дома не готовил, то после школы гонял мяч со старшими

ребятами. Заниматься я перестал совершенно, по моему мнению, мне нечего уже

было больше учить, и на старом капитале спокойно дотянул в отличниках почти до

конца третьего класса. Но постепенно я стал замечать, что мой авторитет в

классе заметно уменьшился, некоторые ученики меня обогнали в своих знаниях, я

же, порой, не мог ответить на самый простой вопрос учителя. Счастье мое, что

отец был строг, быстро разобрался в моей «звездной» болезни и так меня

поднагрузил учебой, что постепенно я выправился. Брат мой к этому времени

повзрослел, поступил в гимназию. У него проявились литературные способности, он

здорово рисовал, его творческая натура дала о себе знать. Честно говоря, его

страстное увлечение рисованием — он мог часами сидеть за своими картинами —

меня совершенно не устраивало. Он стал меньше со мной играть, но главное — я

боялся, что, пока он рисует, мы отстанем от других ребят в физическом развитии.

Время было предвоенное, гитлеровская «пятая колонна», а с ней и их гитлерюгенд

(в наших краях немецкое население было очень многочисленным) довольно нагло

вело себя по отношению к основному населению. При полном попустительстве нашего

правительства сынки богатеев из гитлерюгенда нахально разгуливали по городу, и

наши стычки с ними были совершенно неизбежны. По-разному у нас получалось: то

они нас били, то мы им вкладывали по первое число.

Как-то под вечер спускаемся мы с братом с

горы, а перед самым городом встречают нас трое. Двое — одногодки брата, один

помоложе, с меня ростом. Увидели нас и встали посреди дороги. Мы сразу поняли:

стычка неизбежна. Тут один из них говорит:

— Ну что, раци (Унизительное

прозвище сербов – примеч. авт.), попались!

Я только успел подумать, что нам несдобровать,

особенно если к ним на помощь подоспеет кто-нибудь из их шайки, и тут брат без

лишних слов так врезал говорившему, что тот свалился как подкошенный. Второй

подскочил, а Слободан ему подножку, и он уже на земле. Третий, видя такое дело,

пустился наутек. Я было за ним погнался, но брат остановил меня и, обращаясь к

тем двоим, угрожающе произнес:

— Ну что, нечисть фашистская, вам еще

показать, чтобы вы на мирных людей не нападали?.. Плюнув в их сторону, мы пошли

дальше.

От избытка нахлынувших на меня чувств я

обнял Слободана, и мы весело

прошли немецкую часть города. Про себя же я тогда подумал, что, похоже, я

рисование недооцениваю...

А планер над городом все кружил и кружил.

Мы в нашем классе в разговорах все чаще и чаще возвращались к серебристой птице

и к той, кто управлял ею, к Миле. Размышляя о планере и планеристке, я

огорчался, почему такая замечательная девушка не в наших рядах, и мне очень

хотелось, чтобы Мила принимала участие в подпольном молодежном движении. Нас

было до обидного мало, но я твердо верил, что наступит день, когда все самые

смелые и честные, красивые и справедливые люди вольются в наши ряды. Попробовал

было поговорить об этом со Слободаном, да так бестолково повел разговор,

перепрыгивая с одного на другое, что он, ничего не поняв, махнул рукой: мал,

мол, еще, чтобы лезть в такие дела, без тебя разберемся, кого надо, а кого не

надо принимать в наши ряды.

Постепенно

горожане уже начали привыкать к кружению серебристых длиннокрылых птиц над

старой крепостью. А вот к четырем «мессерам», купленным королевским

правительством в Германии и с ревом проносившимся над крышами домов, горожане

относились уже не так восторженно. Европа начала полыхать зарницами второй

мировой войны, ее отсветы долетали и до Балкан. Правящие круги погрязли во

всевозможных махинациях и интригах, отношения между отдельными политическими

партиями завязывались в такие узлы, что простым смертным оставалось недоуменно

пожимать плечами. В стране продолжалась политическая чехарда. На фоне

благообразной конституционной монархии различные буржуазные партии от

либеральных демократов до истеричных «лётичевцев» (Сербская фашистская

организация в довоенной Югославии, названная по имени ее основателя Лётича –

примеч.авт.) во славу

престола и во имя укрепления частной собственности играли в «демократию».

Играли упоено, азартно. Лидеры-ловкачи как фокусники манипулировали буржуазными

свободами, акциями и моралью, займами и выборами, ложью и правдой, А чтобы в

этой грязной возне оказаться наверху и урвать побольше куш, не гнушались

никакими средствами: от подкупов и обмана до убийства неугодных. Народ же при

таких ловкачах-руководителях был бесправен. Экономические выкладки и анализ не

всегда к месту и могут вызвать скуку. Но все же, чтобы лучше понять атмосферу

предвоенных лет в Югославии, привести несколько фактов следует.

Югославия в тридцатые годы была

небольшой, типично сельскохозяйственной страной на юго-востоке капиталистической

Европы, так сказать, ее аграрно-сырьевым придатком со всеми вытекающими отсюда

последствиями.

Из пятнадцатимиллионного населения страны

почти двенадцать занималось сельским хозяйством. При этом двадцать тысяч

крупных землевладельцев имели в своем распоряжении 51 процент всей пахотной

земли. На долю всего остального населения приходилось сорок девять процентов. В

нашей же Воеводине безземельного сельскохозяйственного пролетариата было 30

процентов, бедняцких хозяйств — 50 процентов, середняков — 15, а кулаков с

помещиками — всего 5 процентов, хотя и владели они львиной долей земли.

Современному человеку трудно представить,

как жилось простым людям в деревне при такой раскладке. А городскому

пролетариату приходилось и того хуже. Неудивительно, что в стране процветала

нищета, хроническая безработица, сплошная неграмотность, туберкулез, голод,

национальный гнет, и десятки тысяч людей вынуждены были эмигрировать в другие

страны в поисках лучшей доли. Решать наболевшие вопросы власти совершенно не

желали, их вполне устраивало сложившееся положение, ничто не мешало им в такой

обстановке туго набивать карманы.

За

примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы выборы в парламент 1938 года.

Они широко афишировались как самые демократичные. В действительности же и смех

и грех! До выборов кандидаты в депутаты раздавали обещания одно другого

радужнее, как маги, вытаскивающие разноцветные платки. Непосредственно перед

выборами каждый кандидат-богач начинал строительство какого-нибудь общественно

полезного сооружения, обещанного избирателям на предвыборном митинге: колодца,

водосточной канавы, тротуара, туалета. Возводились строительные леса,

перегораживалась улица, прибивалась на видном месте вывеска, на которой

указывалась фамилия кандидата, ведущего строительство. Знай, мол, наших! Ведь

из своего кармана строю! В день выборов каждая партия покупала голоса простых

людей в розницу, каждая по своему рецепту. Правая ЮНС (Югославская

национальная партия – примеч.авт.) перед голосованием «дарила» каждому

своему избирателю по левому тапочку, еще более правая ЮРЗ (Югославский

радикальный союз – примеч. авт.) —

по правой калоше, «лётичевцы» раздавали специально разрезанную половину динара.

Вторую часть «подарка» избиратели получали после соответствующего голосования —

кто правый тапочек, кто галошу, а кто и вторую половину денежной купюры. И все

эти мошенники угощали избирателей ракией, спаивая народ оптом и в розницу,

превращая выборы в грязную пьянку и в сплошной обман. Строительство общественно

полезных сооружений сразу же после выборов прекращалось. О выполнении своих

обещаний избранные депутаты и не вспоминали, а по городу еще долго ходили в

обращении, склеенные динары, как память о совершенной подлости.

И только в одном месте, в темном

полуподвале с чисто подметенным земляным полом, во время выборов не было пьяных

и не пахло винным угаром. В помещении стояли в ряд лавки и за небольшим

столиком, освещенным керосиновой лампой, сидели люди. Это был штаб партии

трудового народа, под чьим именем выступала Коммунистическая партия Югославии,

находившаяся в то время в подполье. Здесь не покупали голоса, не спаивали, не

обманывали, не сулили золотых гор, а предлагали объединиться простым людям и

бороться совместно за общее счастье. Обсуждали итоги выборов. Руководил

предвыборной кампанией Уча.

Он говорил:

— ...360 голосов для города,

это, товарищи, конечно, мало, очень мало. Но это и победа. В крае, где народные

бунты были подавлены более ста лет тому назад, где замордованный, безграмотный,

отравленный религиозными и национальными предрассудками народ, потеряв веру во

все и вся, говорит «даj шта даш» (давай хоть что-нибудь – серб., примеч.

авт.),

берет и левые тапочки, и правые галоши, и пьет горькую, махнув на все рукой, в

этих условиях 360 голосов — еще какая победа! В условиях, когда «лётичевские»

громилы и жандармы могут схватить и выкрутить руки: «Ты что, бандит, против

короля и отечества?!» — в этих условиях отдать голос за нашу партию — большое

мужество. За такими людьми пойдет народ, дайте только срок... По-другому думали

ловкачи и хапуги, набравшие обманом голоса избирателей. Они ехали в Белград и

усаживались в депутатское кресло с одной единственной целью — использовать свое

положение для наживы. Разбогатеть, разбогатеть, разбогатеть — вот их основной

девиз. И неудивительно, что при таком отношении к власти у нас в Белграде

правительства менялись часто: проанглийское, прогерманское, с французским

прононсом — люди не успевали следить за их сменой. Но хоть и разные у них были

привязанности, объединяло их всех одно: стремление повыгоднее и подороже

продать народное добро. И еще была у них во взглядах общая черта — ненависть к

коммунистам. Они это слово спокойно произносить не могли. И потому установка

была такова: левые элементы давить, коммунистов на каторгу! Про Советскую Россию

ни гу-гу, словно ее и не существовало. Невероятно, но факт остается фактом.

Чему только в гимназии не учили! Учили много и хорошо, но вот дальше Днестра,

Буга, Двины — белое пятно. Даже Волгу не упоминали! Табу! Официальная

общественно-политическая жизнь вроде бы освещалась в газетах, там упоминалось,

что творится на правительствующих подмостках, но все это сильно напоминало

театр марионеток. Вдумчивому человеку, нет-нет, да и почудится, что кто-то

очень искусно ведет спектакль, дергает кукол за веревочки. Несерьезно все это

было и добром закончиться никак не могло.

По-разному в народе относились к

существующему положению: пессимисты перешептывались и говорили чуть не о конце

света, горе-оптимисты из процветающих мещан на творившиеся безобразия смотрели сквозь

пальцы, а то и вовсе делали вид, что ничего особенного не происходит. А были и

такие, кто просто отмахивался и не хотел ни о чем думать: «Ну и что! Бывало и

похуже! Пережили, да еще какое обширное королевство создали»! Честные люди

видели, что долго так продолжаться не может, доведут хапуги страну до

катастрофы в общегосударственном масштабе. Так оно в скором времени и вышло.

ТИПОГРАФИЯ

|

|

|

Анджелия

Миличевич-Зренянин, Вера Бранков-Зренянин, Любима Перович-Зренянин. Родные

сестры и соратницы по тяжелой борьбе с фашизмом. 1960-е годы. |

Подпольная типография в нашем доме

работала все напряженнее. Руководил ею Уча. Мы со Слободаном с большим

удовольствием принимали участие в ее работе. Всей технической стороной дела

заправлял отец. У нас с ним состоялся важный разговор. Отец очень тихо

объяснил, что типография — дело серьезное, и если я хочу работать здесь, то

непременно должен выполнить одно условие — учиться только на «отлично» по всем

предметам.Тети, Вера и Любима, тоже работали в типографии. Приходили они

пораньше остальных. Любима печатала на машинке оригинал оттиска, Вера помогала

моей матери в подготовке материалов. Работали мы по ночам, часов с одиннадцати

до двух утра. При работе в типографии все мы строго соблюдали конспирацию.

Беба, Неда, Браца и остальные товарищи приходили в течение часа, выдерживая

установленные интервалы. Когда все печатники были в сборе, отец доставал из

тайника типографские принадлежности. В считанные минуты наша просторная кухня

превращалась в печатный цех, которым спокойно руководил отец. Наш Старшой, как

его уважительно называли подпольщики.

Однажды отец сообщил нам, что предстоит

очень серьезная работа:

— Будем печатать не листовки, а книгу. Да

еще какую! Историю ВКП(б), историю русских коммунистов. Напечатаем, и будут

наши люди по ней учиться жить и бороться...

Для нас эта новость была не то что

интересной, а потрясающей, да простит меня сведущий читатель, изучавший историю

русской революции в школе, институте, на семинарах, в спокойной обстановке. Мы

ему покажемся, конечно, простодушными идеалистами, и кое-кто даже, может,

улыбнется при этих моих словах. Но тут нет ничего удивительного. Одно дело —

школа, институт, семинар, реальная социалистическая действительность и совсем

другое — то далекое-близкое подполье.

Надо прямо сказать — большевики для нас

были людьми идеальными, наделенными лучшими человеческими качествами, этаким

сгустком энергии, принципиальности и бесстрашия в борьбе с силами зла. Для нас

они были такими особенными, что мы не могли их представить в обычной

обстановке, на улице, дома за чашкой кофе, а о том, что они могут оказаться

рядом с нами, мы и не мечтали. Они были в далекой России, стране, которая

олицетворяла собой победу над капиталом, стране, которая служила наглядным

подтверждением того, что мы не мечтатели-фантасты, а вместе со всем народом

боремся за правое и вполне реальное дело. В нас жила уверенность, что и в нашей

стране мы сможем совершить революцию, точно так же, как ее когда-то совершили

большевики в России. Ох, как нам важно было знать, что есть такая страна,

Россия, СССР, где идеи социализма не только овладели умами людей, но и стали

повседневной реальностью и успешно воплощаются в жизнь. О трудностях

строительства новой жизни на руинах старого общества мы, конечно, не

задумывались.

Был еще один важный момент во всем этом —

твердая вера, что если нам будет совсем невмоготу, если наши богатеи в борьбе с

нами призовут на помощь богатеев Запада и наши силы совсем иссякнут, большевики

нас в беде не оставят, помогут как братья. Эту неукротимую веру югославским

коммунистам из подполья удалось донести и до народных масс, и она, эта вера,

привела к восстанию против фашистского зверя сразу же после 22 июня 1941 года.

Восстание развивалось по законам народно-освободительной войны. Югославские коммунисты

и весь югославский народ в этой борьбе выполнили и свой интернациональный долг

— оказали посильную помощь Стране Советов в тяжелейший, критический момент. При

этом мы всегда верили, что именно Красная Армия и советский народ под

руководством большевиков разобьют германский фашизм.

НОВЕНЬКАЯ

Наша типография продолжала успешно

работать, но напряжение все

возрастало. Как-то отец нам сказал:

|

|

|

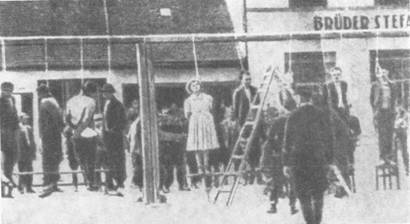

Легендарная Мила Матеич, студентка

юридического факультета Белградского университета, с 1938 года активная участница подполья и народно- освободительной борьбы. Арестована гестапо 06.04.1942 г., повешена 21. |

— Объем работ увеличивается, поэтому,

ребята, у нас будут новенькие.

Новенькие? Для нас приход нового товарища

— целое событие. Что он за

человек? Что его привело к нам?

Эти и другие вопросы возникали у нас при

виде новичка, и мы с нескрываемым любопытством рассматривали его. Но когда в

нашей типографии появилась синеглазая Мила, моему удивлению и радости не было

границ. Мила-планеристка! Вот это да, вот это новенькая!

Работали мы в основном на четырех

шапирографах. На каждом работало по двое, и это у нас называлось звеном. Один

готовил бумагу, смазывал, подправлял глянцевую желеобразную поверхность, второй

накладывал, выравнивал и снимал напечатанный лист.

В тот вечер отец распределил работу и

напарников. Я оказался в одном звене с Милой и был этим очень доволен и горд. Еще бы! Самая храбрая девушка края

работает со мной в одном звене! Да к тому же, такая красивая! Сложена она была

великолепно, роста среднего, такая ладная и подвижная, сразу было видно, что

она спортсменка и дружит с воздухом и солнцем. Общаться с ней было очень легко,

человек она была выдержанный, необыкновенно приятный, умела увлекательно

рассказывать об очень интересных вещах. Мила хорошо пела и любила смеяться.

Больше всего я почему-то запомнил солнечный ореол ее волос и мягкий овал

красивого лица. Красота Милы была именно мягкой, подкупающей, от ее лица,

улыбки излучалось добро.

Родители Милы были состоятельными людьми.

Матея Матеич, отец Милы, владел дровяным складом в городе. Слыл он человеком

крутым в деловом мире, но взгляды имел демократичные, хоть это и не вязалось,

на первый взгляд, с его богатством. Зажиточные «отцы» города были один правее

другого, а Матея Матеич, хотя и примыкал к их кругу по своему общественному

положению, держался от них особняком. В их ряд не становился, даже правильнее

сказать, не вписывался. И была тому своя причина. Веская.

|

|

|

Милушка Матеич, мать Милы, в предвоенные годы председатель прогрессивной организации «Женское движение» в г. Вршац. |

Отец Милы унаследовал от своих родителей

определенный капитал и только решил развернуть собственное дело в процветающей

Австро-Венгерской империи, как в 1915 году его забрали в армию и отправили на

восточный фронт, в болотистую Галицию. На собственной шкуре испытал он все

прелести окопной жизни: кормил в окопах вшей, терпел издевательства

австро-венгерской офицерской знати. В его голове не раз возникала мысль: негоже

сербу служить этой империи,

служить в тот самый момент, когда его народ борется за свое национальное

освобождение. Эта мысль, как зубная боль, не давала ему покоя, и он в конце

концов решил порвать с армией и сдался русским в плен. Сделать это было

нелегко, мучили угрызения совести, зато какое почувствовал облегчение, будто

родился заново, когда его как пленного отправили в глубь России. Знакомство с

новой страной началось с простого народа, и много открыл Матея для себя

полезного. В России его застала Февральская революция, был он свидетелем Великого

Октября и гражданской войны. Матея смотрел, слушал и не переставал удивляться

происходящему. На его глазах рушился старый мир, из пепла, нищеты, слез и

голода в неимоверных муках рождался новый мир, новые человеческие отношения. И

Матея решил про себя, что только могучему народу эти великие события по плечу.

Вернулся Матея из Советской России в 1919

году. Поселился на Банатской равнине и с головой окунулся в дела. В помещичьей

стране волчьи законы, нелегко ему приходилось, хоть и средства были. Но при всей

занятости Матея нет-нет да и вспоминал годы, проведенные в России. Рассказывать

обо всем увиденном и услышанном в своем кругу не было смысла, его бы все равно

не поняли. Поэтому он очень обрадовался знакомству с Учей, руководителем

коммунистического подполья Воеводины. Тридцатые годы были сложными, и Матея в беседах с Учей находил

ответы на многие мучившие его вопросы, а сам рассказывал Уче об ураганных днях

Октября. Бунтарем Матея не стал, но деньгами здорово помогал нелегальной партии

коммунистов. И дочь свою воспитывал в свободолюбивом духе, часто ей напоминал:

нет на свете, доченька, ничего дороже свободы и справедливости. Многое Мила

почерпнула и из книг. Дом у них был полон литературы, не дом, а настоящая

библиотека, здесь вся классика, в том числе и русская. От Милы я впервые,

кстати, услышал о русских народовольцах: Желябове, Перовской, Фигнер,

Кибальчиче.

В нашей типографии ребята и девушки были

все молодые, озорные. Старшой знай покрикивал на нас:

— Тише, тише, разве можно так громко? Я

же вас предупреждал: хохотать, петь, говорить можно только шепотом!

Но именно поэтому, наверное, любой

анекдот, шутка доводили нас до слез. Мы едва сдерживались, чтобы не

расхохотаться, но стоило Старшому посмотреть в нашу сторону, как наши лица

серьезнели. Особенно мы любили слушать Милу. Она рассказывала о полетах на

планере, о той красоте, которая открывалась ей из маленькой кабины, о своих

ощущениях. Ее глазами мы видели нашу красивую землю, наш Вршац, и кукурузные

массивы, простирающиеся вдали, тоненькие струйки речек, разбегающиеся дороги,

крошечные повозки, букашек-коров. А старая наша крепость сверху-то оказалась

просто квадратиком. Умела Мила рассказать и о том высоком чувстве свободы,

которое испытывает человек, когда планер, подхваченный восходящими потоками

нагретого жарким солнцем воздуха, поднимается все выше и выше в необозримое

чистое небо.

— А если двинуться в сторону Карпат и если

повезет с облаками... — продолжала Мила и даже приподнималась на носках, словно

хотела взлететь.

Мы слушали, и нам было приятно, что все

это видела и испытала она, наш товарищ. Мила так просто и красиво рассказывала

о недоступных для нас вещах, что порой казалось, будто мы вместе с ней парим на

планере. И неудивительно, что мы всю эту красоту воспринимали ее глазами. Это

чистое небо, эти красоты были наши и поэтому мы победим... И мечты наши

терялись в туманной дали будущего.

Был у нас и свой ритуал в конце работы.

Закончив печатать, мы собирались тесной кучей и вполголоса пели наши любимые

революционные песни. Особенно красивые голоса были у Нецы, Бебы и Милы и, когда

они выводили для нас следующую строку куплета, мы восхищенно замолкали:

|

Црвен jе исток и запад, Црвен jе север и jуг, Кораци тутне у напад, Напред уз друга jе друг! |

* В пламени север и запад, в пламени юг и восток, смело, товарищ, в атаку, бой за свободу жесток |

(Песня

югославских партизан, сложенная на музыку русской революционной песни «Смело

товарищи в ногу» - примеч. ред.)

Мы любили революционные песни. Они

утоляли наше стремление к прекрасному, настраивали мгновенно на лирическую

волну и еще теснее объединяли нас. Наши юные сердца испытывали тягу к

героическому, и песни удовлетворяли и эту потребность души. Они воспринимались

почти как собственность. Нам их дарили, и мы были благодарны за это. В свою очередь,

мы с радостью пели для новых товарищей, но вполне понятно, что наши песни можно

было петь не каждому встречному. Когда к нам заходил Деян, брал в руки свою

тамбурину и, как волшебный маг, украшал песню музыкальным оформлением — это был

уже настоящий праздник, мы испытывали верх блаженства. В такие мгновения нам

грезились баррикады Парижской коммуны, лихие атаки Первой Конной! Выводил нас

из этого состояния, спускал на землю строгий голос Старшого, напоминавший, что

пора расходиться по домам.

Однажды, как всегда сдержанно оценивая

сделанное нами, Старшой перед началом работы сказал:

— Медленно, товарищи, двигаемся,

медленно. Дело серьезное, закончить нужно поскорее. По-моему, многовато вы

шепчетесь, отвлекаетесь по пустякам, хихикаете. А знаете ли вы, что советские

люди не просто работают, а еще и соревнуются друг с другом во время работы. И

лучший не тот, кто красивее байки бает, а тот, кто толково свое дело делает.

Я неприятно удивился. Вот-те на!

Работаешь, работаешь, стараешься, на уроках потом носом клюешь... А тобой еще

недовольны! Сидим нахмуренные, ждем, что он дальше скажет. Вдруг встает Мила и

говорит:

— И вправду, много мы времени зря тратим,

многое еще у нас не продумано. Вот и бумагу из одной кучи берем, движения не

согласованы, много суетимся... — И вкратце изложила свои соображения, как

улучшить работу.

Все загалдели. Кто согласен, кто нет.

Какая, мол, разница, из одной кучи брать бумагу или положить ее под рукой.

— Зачем зря спорить, давайте

посоревнуемся. Кто лучше поработает, тот и прав, — предложила Мила.

С ней согласились. И что тут началось!

Все посерьезнели, приумолкли, каждый старается делать свою операцию половчее. С

непривычки чувствуем себя напряженно, не все сразу получается, но постепенно

разошлись. Никому не хотелось отставать, самолюбие не позволяло оказаться на